Home > Archives > 2008年5月 Archive

2008年5月 Archive

図書館のある会社

- 2008年5月27日 16:08

先週、当社が加盟しているITGネットワークの

社長研修があり、四国の松山へ行ってきました。

㈱ジョー・コーポレーションという

この20年間に売上を8億から300億に伸ばした

驚異的な建設会社が研修会場です。

その成長の軌跡を学ぶことが

研修の第一の目的でもありました。

創業は昭和25年で、現社長の祖父が

「中岡組」を立ち上げました。

転機は現社長が入社した昭和63年、当時の売上げは8億。

その年はトラブルが続き

会社経営は危機に瀕していましたが

「社員とお客様がともに誇りと喜びを感じられる会社」

を創ろうと、現社長が弟さんと一念発起し

顧客満足を何より優先する経営理念を策定して

会社の方向性、社員の行動すべきことを明確に示し

お客様の財産を任せていただく社員の教育を

徹底的に行いました。

さらに住宅事業、分譲マンション事業と

その事業領域を拡大して売上げを順調に伸ばしていき

平成17年にはついに300億を超えたのです。

(ご興味のある方は、東洋経済新報社から発刊されている

「建設会社でも二ケタ成長はできる!」をお読みください)

社員教育の象徴が敷地内にある図書館(上の写真)。

これは先代社長が数十年にわたり収集した書籍を中心に

建築、住宅関係以外のものまで社員の教養を高めるために

開設され、近隣住民も利用できるとのこと。

自分が成長する以外に業績を改善する手立てはないこと

他を寄せつけない独自のビジネスモデルを作れなければ

事業の継続・成長は難しいこと

この二つの重い課題を与えられた社長研修でした。

(社長)

寄附講座

- 2008年5月21日 09:26

寄附講座とは大学の外部から

教育の振興のために寄附された資金や人材を活用し

研究や講義を行う事業です。

信用金庫業界のセントラルバンク、信金中央金庫が専修大学に

「中小企業金融」をテーマとした寄附講座を設けていますが

金融機関の取引先から見た話を何かしてほしい、との依頼が

川崎信用金庫を通して当社にあり

昨日、経済学部の学生にお話をしてきました。

経営資源としての金融は経営に不可欠なものです。

金融機関も取引先の成長が営業的なプラスになります。

私は金融の話よりも、むしろ当社の経営戦略や

尊敬する経営者についての話を中心にしようと思いました。

大学のキャンパスへ足を踏み入れると

新しく建てられた施設がたいへん立派なことにまず驚きます。

屋外から校内に入るのは階段でなくエスカレーター!

中に入るとガラス張りの広々としたパソコンルームがあり

多数の学生が思い思いに操作しています。

少子化の折、大学間の学生獲得競争が激しさを増し、

外面的なものをまず改善する必要があるのでしょう。でも

学生が卒業した後、このような立派な施設で働ける人は

どのくらいいるのだろう、などとつい考えてしまいます。

私が大学を卒業してもう30年以上経ちましたが

当時と比べて建物などのハードは見違えるほどになりました。

はたして勉学の中身の方はどう変化しているのか

興味のあるところです。

企業と大学の連携が以前より進んでいることは確かですが

社会人と学生が接触できる機会がもっとあってもいいのではと

講義終了後、熱心に質問する学生の姿を見て感じました。

学校訪問

- 2008年5月15日 17:49

久しぶりに横浜の浅野工学専門学校を訪ねました。

当社とこの専門学校のと関係は

昭和58年に建築科の卒業生を採用したことから始まり

現在、卒業生が8名勤務している当社では一番の

学閥を形成?しています。

昨日お目にかかった高橋校長には

先生が就職担当でいらしたころからもう四半世紀にわたり

お世話になっていることになります。

創立者の浅野総一郎は浅野セメントや浅野造船所(後の日本鋼管)の

創業者としても有名な実業家で、川崎・鶴見の東京湾の埋め立てを手がけ

今の京浜工業地帯の基礎を築いたといわれています。

総一郎が大正期にアメリカを視察した際、フォードなどの有力企業で

人材教育が重視されていることに感銘を受け

教養と職業能力を併せ持つ人材を民間企業へ供給していくことを志し

大正9年に浅野中学校を設立、昭和4年には

本専門学校の前身の専修学校を開校しました。

また昭和22年には専門学校として全国初の4年生に移行しました。

講師陣も多彩で、当社が昨年開催した気鋭の建築家との住宅展に

参加された一人とお話をしているうち、浅野の建築科の設計の授業を

担当されていることが分かり、驚いた記憶があります。

一時は当社に毎年のように卒業生が入社していましたが

近年少子化による大学全入時代を迎えたことにより

専門学校の学生数が漸減し、建設業界の不人気?も手伝って

当社へ入社する学生も少なくなってきています。

このところマスコミに建設関係が登場するケースは決って

マイナスのイメージを与える内容ばかりです。

若い人たちが夢を持てるような業界にしていくことが

私たちの大切な使命であることを痛切に感じ

学校をあとにしました。

(社長)

一眼レフ

- 2008年5月 9日 11:21

連休中のたまたま私の誕生日に

念願のデジタル一眼レフを購入しました。

私が初めて一眼レフカメラを買ったのは

もう40年近く前、高校1年のときでした。

カメラ好きの叔父に連れられ推薦されて買ったのが

ニコンの「Nikomat」。確か値段は45,000円くらいで

私にとっては初めての大きな買い物でした。

昔のカメラは非常にがっちりしていて、重さは1キロを超え

一日肩にかけているとヒモが食い込み痛かったほどです。

またスイスのユングフラウヨッホで滑って転び氷の地面に

したたか打ちつけたときも、少しへこみはしたものの

機能には全く異常はありませんでした。

その十数年後、ミノルタがオートフォーカスの一眼レフを開発し

新しいカメラの歴史を作りました。

その少し後に買ったのがキャノンのオートフォーカス機「EOS 650」です。

それからしばらくしてコンタックスの「CONTAX G1」を買いましたが

ズームなどの交換レンズの種類が少なかったので

再びキャノンの「EOS 55」を購入し、重宝に使っていました。

21世紀、IT技術がついにフィルムカメラの時代を終焉させました。

今回デジタルの一眼レフの機種を選ぶとき

基準にしたのが今持っているキャノンの交換レンズが

そのまま(焦点距離も変わらず)使えるということ。

そうして消去法で行くと「EOS 5D」ということになりました。

(実は発売から2年が経ち値段が安くなったのが本当の理由です!)

これから名機に恥じない芸術的?な写真が撮れるよう

腕を上げていきたいと思います。

(社長)

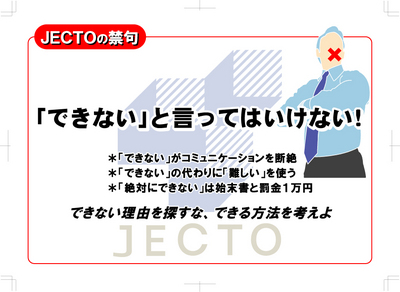

ジェクトの禁句

- 2008年5月 1日 15:42

最近私が朝礼で話したことがポスターになり

社内の各部署に貼り出されました。

・・・「できない」と言ってはいけない・・・

私たちは簡単に、あるいは無意識に

「それはできません」と言ってしまうことがあります。

でもそれはどう工夫しても、逆立ちしても「できない」のではなく

考え方や、条件を変えれば「できる」ことがその99%なのです。

社員がお客様に、社員が他部署の人間に・・・

「できません」と言われた方はそこで途方にくれ

二の句が継げなくなり、コミュニケーションが断絶します。

その結果、お客様には不快な思いをさせて

最悪の場合は仕事を失ってしまいます。

社員同士でも言われた方は仕事がそこで停滞し、かつ

「あいつは無責任だ」というような悪い感情のみが残ります。

ものごとを進める過程で困難なことに遭遇したとき

できない理由を雄弁に語る人間を時たま見ることがあります。

しかし、できない理由と同じ数のできるための方法もあるはずで

常にそのように前向きに考えていく習慣をつけて行きたいものです。

ジェクトでは「できない」は禁句です。

(社長)

- Search