Home > Archives > 2010年8月 Archive

2010年8月 Archive

オール電化住宅

- 2010年8月31日 20:15

明日から9月ですが、今日も猛暑が続いているのは

やはり、地球温暖化の影響もあるのでしょうか?

建築関連でオール電化や太陽光発電など地球環境にやさしい

設備を私たちはもっと考える必要があるのかもしれません。

また当社の施工する賃貸物件でオール電化のものは

今まであまりありません。理由はまず工事費が高くなるのと

入居者アンケートなどでは電気よりガスコンロ派が多いからです。

今日、横浜みなとみらいに今春オープンした東京電力の

オール電化体験ショールーム「Switch Station」に行って

HIクッキングヒーターの実演を体験しました。

まず1リットルの水を沸騰させるのにガスだと4分かかるのが

IHヒーターでは2分。そしてつけっ放しでも45分すると

自動的に加熱が止まり、長く使う場合は9時間半タイマーが使えます。

また加熱したあとも容器が熱を持つのは底だけなので

その周りの部分を写真のように持つことができます。

鶏のから揚げの実演では(写真下)ガスのような回りからの炎がなく

私でも簡単に油の中に鶏を入れられました。油は40cmくらい

周囲に飛び散りますが、ガスの場合は3mも飛ぶそうです。

また炎は空気中に水蒸気とススと上昇気流を発生させるので

回りの家具などが何となくべたべたするのはこのためで

IHだとこの汚れが無く、キッチン内部がきれいに保てるのです。

チャーハンの料理では、手さばきも軽く?(写真下)

普通は5,6分かかるものが、3分で出来上がりました。

それと何といってもいいのは、加熱してないときには

トッププレートが調理台として使えて、狭い台所も

有効に利用ができて、表面の汚れを取るのも簡単です。

オール電化住宅は地方が先行していますが、首都圏でも年々

増加して、一戸建てでは半分以上がオール電化になりました。

そういう住宅で育った子供が賃貸を探すときは

オール電化住宅が第一条件となる日も遠くないのかもしれません。

(社長)

ASJ事業説明会

- 2010年8月26日 22:20

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(ASJ)の

2010年度の事業説明会が昨日、品川でありました。

2002年から全国の建築家を組織化したASJは

デザイナーズ住宅を夢見ていた建築主の希望を

私たちが運営するスタジオを通して現実のものにしました。

現在のスタジオは全国で156ヶ所になり、会議にはそのうち

90社が参加して、丸山社長から昨年の全体の受注総額は

前年比117%だったが目標の135億円は未達成だったこと

1イベントの会員獲得数は前年の9.4から10.7に伸びたこと

などの総括がありました。

またASJでは「建築家のアスリートたち」という番組を

今年から作成してCS日経、BS11で放映を始めており

番組を見た、というお客様が少しずつ増えてきています。

当社の運営する京浜川崎スタジオでは9月4,5日に

11回目の「未来をのぞく住宅展」を開催する予定ですが

年間の受注棟数をもう少し増やすよう努力したいと思います。

さて会議の会場は「グランドプリンスホテル新高輪」

品川駅前を右方向に出て第一京浜国道を渡ると左側に

豊かな緑に囲まれた坂が見え、その丘一帯がホテルの敷地です。

ここは江戸時代、薩摩藩の下屋敷で、その後皇族の

竹田宮、北白川宮邸になり、戦後西武鉄道が買収しました。

明治44年築の旧竹田宮邸は敷地内に現存しています。(写真下)

ここには高輪、新高輪プリンスとさくらタワーの3棟があり

その間の緑深い日本庭園を散策して、同じところを西郷隆盛が

歩いたかもしれない、などと想像するのも一興かもしれません。

都内には近年外資系ホテルが次々に誕生していますが

西武グループでは一番早い1953年開業のこのホテルに

私は独特の雰囲気と風格を感じました。

(社長)

サンモトヤマ

- 2010年8月21日 08:16

銀座の並木通りの老舗「サンモトヤマ」で

知人の写真家の写真が展示されているというので

お盆休みに見に行きました。

「サンモトヤマ」は昭和30年に茂登山長市郎により

創業された、日本のブランドショップの元祖のようなお店です。

茂登山氏は戦争中、中国の天津である物を見て衝撃を受けました。

それは「ショーウインド」を通して見た衣装や家具などで、初めて

ヨーロッパの一流品を目の当たりにして、もし生きて帰れたら

こういう素晴しい品物を売りたいと強く思ったそうです。

中国では何度も死線を越えて、終戦後やっと日本に帰り

東京で舶来品を扱う小さなお店を始めました。

その後ヨーロッパに行って有名ブランド店をいくつも訪ね

「おたくの商品を輸入して日本で扱わせて欲しい」と申入れしましたが

全く相手にしてもらえず、それでも何年も何年も通い続け

その熱意が認められて、フェラガモやグッチを扱う最初の日本人になりました。

まだブランド自体が知られてなかった時代、お店は大変繁盛して

越路吹雪、三船敏郎、川端康成なども常連客だったそうです。

日本人写真家のMaikaさんは南フランス在住で

主にワイナリーで働く人たちの撮影を中心に活動しています。

また、ワインのコルクキャップのシールで作ったアート(写真下)も

日本に紹介しており、以前私の家内が日本での窓口になって

「サンモトヤマ」にコルクキャップのアートをいくつか納めたことがあり

それが縁で今回の写真の展示の運びになりました。

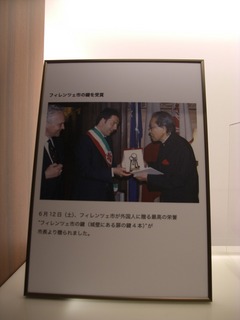

89歳になる茂登山氏はいまだに毎日出勤していて

この6月にはフィレンツェ市から長年の功績が認められ

市の鍵を授与されましたが、その際も一人でイタリアまで出かけたとのこと。

アウトレットの出現などでブランドビジネスは様変わりしましたが

銀座の老舗には、まだまだ意気盛んな創業者の存在がありました。

(社長)

大山講

- 2010年8月12日 13:07

毎年8月10日は地元新城の「大山講」の日です。

このあたりから富士山を見たときに左側に見える

やや平たい三角形の山が大山です。

標高1251mの大山は、またの名を「あふり山」といい

常に雲や霧を生じ、雨を降らすことから命名されたそうです。

大山は山野の幸をつかさどる水の神・山の神として

古くから関東一円の農民や漁民から崇められて

中原地区でも地域ごとに大山詣の講が存在します。

また関東各地から大山への参詣者が通った道がいくつもあり

溝の口を通っている大山街道は代表的なものです。

新城講の始まりは古く、江戸文政年間に木の刀を奉納した

ことを示すものが上新城の井上弘明さん宅にあるそうです。

また新城の下、中、上町が別々にお参りしていたのが

昭和50年頃に統一され今の形になりました。

バスを降りて山裾からケーブルカーに乗り

数百段の石段を上がったところに、今から2200余年前の

創建と伝えられる大山阿夫利神社の下社があります。

ここから山頂の本社までは山登りに慣れていれば1時間と少し

なのですが、ハイキングにしては勾配がきつく足元も岩が多く

新城講で頂上を目指す人は毎年数人しかいません。

私は体力チェックの意味も兼ね参加したときは必ず

頂上まで行っていますが、ふだん大した運動もしていないので

登りはじめの20分くらいが一番きついところです。

今年は上りの途中から雨が降ってきて、傘をさしながら

なんとか山頂に到着すると、私たちと別行動で先に電車で来て

登っていた広山宗一さん一家が下山するところでした。

晴れていれば山頂から江ノ島や三浦半島、遠くは房総半島まで

一望することができますが、それは来年以降に期待することにして

雨が降り続ける中、ずぶ濡れの姿で何とか下山しました。

(社長)

- Search